臺灣歷史條目:

第五篇

日據時代

(1895

—

1930)

研究臺灣歷史珍貴資料

第十三章 自治制度的確立 335

第一節 自治制度的施行

田健次郎在台j灣總督任內的時間,是從一九一九年十月到一九二三年九月,共計四年。身為第一任文官總督,治績頗為可觀,而最值得注意的是台灣自治制度的施行。

節錄表

日本佔領台灣

日人平定台灣

總督政治的開端

樺山總督的治績

抗日運動的失敗

官制改革

理番與對番政策

教育的發展

產業的發展

交通的發展

財政與金融

番人與其習俗

自治制度的確立

台灣的風俗

文化運動與台灣議會

回到主題條目頁

面

一、施政方針

因總督為文官,故無兵馬之權,日本政府另外設台灣軍司令.任命柴五郎大將為台灣軍司令官。田健次郎於一九一九年十一月十一日上任,前後兩次訓示施政方針,可以看出其施政的方向。

(一)第一回訓示

田健次郎在上任的次日發佈如下訓示;

余以文官,初膺此重任,殊感責任之重。台灣原為構成帝國領土之一部份,當然為從屬於帝國憲法統治之版圖,不應視同英、法諸國的屬地,僅為本國政治的策源地,及止於經濟利源地的殖民地。隨而其統治方針,均以此大精神為出發點,經營各種設施.為使本島民眾成為純粹帝國臣民

。應教化善導本島民眾對我朝廷忠誠,涵養對國家的義務觀念。

(二)第二回訓示

二、地方制度的改革與協議會的設置

田健次郎的功績一言以蔽之,便是確立自治制度。關察其細節,在實施日、台人共學、獎勵海運業、領事裁判權歸屬本島、廢止笞刑令等措施中,以地方制度的革新為佼佼者。

(一)地方制度的改革

一九二0年七月,日當局以勅令發佈總督府地方官官制,同年九月開始實施地方制度,下面是其要點: (1)廢西部十廳(宜市、台北、桃田、新竹、台中、南投、嘉義、台南、阿緱、澎湖)置五州(台北、新竹、台中、台南、高雄)。(東部二廳仍從舊例) (2)將以往的中央集權,改為地力分權,提高地方長官的地位,擴張其職權 (3)將州分為市、郡,市置市尹、郡置郡守 (4)將警察權賦與郡守.並在市另設警察署,街、庄置街、庄長等,制度大致與日木本土地力長官官制相同,不同的地方在於

?

(1)郡守賦與警察權,郡直警察官吏。

(2)

以相當於日本本土市長的市尹為官吏,相當於町、村長的街、庄長為待遇官吏。(3)有理番、稅務、調停等本島特殊事務。依據上述的官制政革,施行州、市、街、庄制,五州分為三市四十七郡,郡下置街、庄,廢除一向為全島輔助機關的八十六支廳(西部二廳興五支廳仍從舊例),全島置四十七郡。

(二)協議會的設置

於州、市、街、庄設協議會,議員官選。州協議會並非決議機關,而是諮詢機關,因此世人以為不算真正自治制度,但實際上協議會所作的決議,都能被尊重而付諸實行。

第二節 自治制度的確立

實施自治制度的前提,在於變更行政區,改革地方制度,其次是設置協議會,展開自治的端緒,而解決六三問題.設立台灣評議會之後,自治制度益發確立。

一、六三問題的處置

首先敘述被日方視為治理台灣之暗礁的六三問題。

(一)六三問題的由來

日人認為台灣地處偏遠,民情風俗與日本相異,不可能用與日本相同的法律來治理。此外,無論施行何種法律,若不一一經過中央主務省的合議或議會的協贊,便會失去時宜,收不到統治的績效。於是日本政府將立法權賦與台灣總督,這就是一九0六年三月發佈的第六十三號法律,也是所謂的六三問題。

(二)六三問題的解決

被稱為六三問題的第六十三號法律,由下列六條文組成。最初此法律的有放期限定為三年,但滿期失敖時,將造成台灣統治上的陣礙,因此,台灣當局在日本議會為了延長有效期限而苦戰,前後二十餘年內,歷經七次折衝,遂進入田總督時期,結果根據一九二一年三月十四日發佈的第三號法律,日本本土法律以勅令直接適用於本島,六三問題才告解決。

二、台灣評議設置

田健次郎為賓現治理本島的理想—同化、無差別待遇、內地(日本本土)延長主權,認為六三問題解決後,施行於本島的律令和島上各種重要設施,有尊重民意的必要,於是在一九二一年七月,設置治理台灣的諮詢機關—台灣評議會。

(一).台灣評議會的官制

此官制以一九二一年六月一日的勒令發佈,由下列六條文組成。

第一條 台灣總督府評議會隸屬於台灣總督,應其諮詢,申述意見。

第二條 評議會以會長一名,副會長一名及會員二十五名以內組成。

第三條 會長為台灣總督.副會長由台灣總督從總督府部內高等官及居住在台灣、有經驗及學識者當中定之。會員任期二年,但於台灣總督認為必要之場合,雖在任期中亦得解職。

第四條 會長處理會務.會長有事故時,副會長代理其職務;會長、副會長均有事故時,由台灣總督指定之會員代理會長職務。

第五條 評議會直幹事,由總督自總督府部內高等官中任命之。

第六條 評議會置書記,由總督自總督府部內職員中任命之。

所謂六三問題的第六十三號法律正文

解決六三問題的第三號法令

第一條

台灣總督於其管轄區域內

¸

得發佈有法律效力之命令

。

第一條

需在台灣施行之法律全部或部份

¸以勅

令定之

第二條

前條之命令取得台灣評議

會之決議

¸經拓殖務大臣呈

請勅裁。

第二條

關於在台灣需要法律之事項

¸却無可施行之法律¸

或難以遵照前條規定者¸限於根據台灣之特殊情

形而有必要之場合¸得於台灣總督之命令規定之

。

第三條

於臨時緊要之場合

¸台灣總

督得直接發布第一條命令

。

第三條

前條之命令應呈請主務大臣裁決

。

第四條

根據前

條發布

之

命令發佈後

應立即呈請勅裁¸或報向台灣

總督府評議會¸而不得

勅裁時

台灣總督應公佈其命令將來

失效。

第四條

於臨時之場合

¸台灣總督得不依前條規定發佈

之命令

。 發佈第二條命令。依據前項規定發

佈之命令

¸公佈後應立即呈請

勅裁

¸不得

勅裁時

台灣總督應立即公佈其命令在將來無效一事

。

第五條

現行法律或將來發佈之法律

其全文或部份需在台灣施行

者

¸以

勅

令定之。

第五條

台灣總督依據本法發佈之命令

¸不得違

反台灣

現行法律及勅令。

第六條

此法律自施行之日起

¸滿三年

後失效

。

附則

本法至一九二一年一月一日開始實施

。

(二)台灣評議會的作用

該會為日據以來的新例,亦為徵詢民意的機關,於一九二一年六月在總督府內第一次召開,以後陸續提出義務教育的實施案、道路的基本政策、民法施行法的實行、行政訴訟會的施行…等等議題,評議會對這些問題的答覆.均在制定法令時發生作用。

第十四章 台灣的風俗 341

第一節 台灣的居民

日據時代,台灣約有三百餘萬居民,下面便敘述有關的風俗。

一、台灣人分布

此處所謂的台灣人,是在日據之前二百年或更早以前,由中國大陸移居的人,以福建及廣東.二省者最多,日據時代福建省人居於平地,廣東省人主要居住在山腳,回溯至鄭氏時代,便有這種情形。

(一)閩族

一稱福建族,泉州、漳州的居民最多。閩族移居本島,始於明朝永曆年初,其後台灣成為海賊根據地,復為荷蘭人佔領,應海賊和荷蘭人招致而來的漢人,主要都是閩族。及至鄭成功時代,大陸人民受清廷壓迫,鄭氏又採取寓兵于農的政策,

閩人紛紛遷至本島,散佈在西部平原各地

。清廷領台後,對移民的政策搖擺不定,有時禁止、有時獎勵,

但在對岸的漢人眼中,本島為豐飽的樂土

,在未開闢的地方可獲得甚大的利益。於是漢人先移居南部,後來逐漸擴散,從康熙十年左右經雍正、乾隆各朝至嘉慶末年的一百四十年當中,分布在南至鳳山、北至噶瑪蘭(宜苗)的廣大地區,將原住民土番趕到東邊山地,土番的勢力範圍,在平地僅剩噶瑪蘭以南的台灣東部,亦即稱為山後的地力。到同光、同治時期,土番也被趕進山後一帶.於是從永曆開始的二百年間,全台平原幾乎沒有一處不印上閩人的足跡。

(二)粵族(廣東族)

一稱廣東族,潮州、惠州的居民最多。粵族移居本島,始於康熙二十二年,為清軍征鄭之兵,渡來大島而略見定居。雖然當時

距離閩人遷移不過二十年,但閩人的足跡已遍及全島。因此,對先來的閩人稱為福老(福是福建的簡稱,老是舊的意思),對粵人稱為客人(客家人)。身為客人的粵族,人數原少於閩族,移居的年代又較晚,西部平原的肥沃之地概為閩族所開墾,粵族若居其地,便被閩族壓迫,因此粵族多半住在鄰近番界的山腳,或散居於東部平原。日據時代他們居住的主要地區,除了從中壢至苗栗、三叉、東勢間的沿海地方,以及下淡水溪左岸一帶,就是散居於台海南端(城東及東海岸的八瑤灣地方),北從新城、花蓮港、台東至八瑤灣的東部平原。

二、台灣人的風土服合

原本居住在氣候風土相異之鄉的中國移民,亦即現在台灣人的祖先,來到本島,逐漸習慣台灣的風土,帶來生活可能性的現象,稱為風土服合。

(一)文獻所載之台灣風土

本項先回顧在醫學衛生不發達的往昔.熱常及亞熱帶地區多少移民在風土服合之前經歷的悲慘歷史。漢人移居台灣之初,水土不服,損害健康而致死亡的人非常的多,尤以北部平原為甚。

根據文獻記載,

(1)里斯氏的台灣島史敘述:「在今天,長久居留於台灣島,對歐人是一大危險。著名的台灣熱病(可能是瘧疾)

。

將使長久居留的結果

,

造成眼球

、

凹陷」

,

搭英國軍艦航行於中國海的博物學家亨吉雷馬德亦敘述;「台灣為不適合居住的美麗島嶼」,荷蘭傳教士也感嘆台灣對健康的不良影響.由此可以推測,當時台灣是如何不適於生活的瘴癘之地。

(2)康熙十七年(一六七八),清廷水師提督施琅在剿討台灣的上疏中,披露其實況:「原居於台灣者(指漢人)有二、三萬人,數年來不服該處水土,病故及傷者約五、六千」。

(3)郁永河(康熙三十六年到台灣探險)的裨海紀遊也有;「雞寵、淡水地方,水土苦惡.人至即病,得病輒死。凡隸役聞被遺至雞籠、淡水地力,皆欷歔悲嘆,如使絕域。水師例行春秋更戌,得以生還者為幸。客秋朱龍圖謀不軌之時,總兵命某辨率百人戌守下淡水

,

時 纔二個月,無一人生還。下淡水且然,況雞籠、淡水之遠惡最甚」一段文章,足以讓人認識當時的風土如何使人痛苦。郁氏又記載北部地方的狀況「人雖能至,亦不服水土,生還者無幾」。當時情況既然如此,連鳳山之類的縣治之地,亦有地方官以惡毒之瘴地為由,而不赴任。

另外再舉一個例子,(4)藍鼎元的阮蔡文傳記載:「蔡文為北路參將,欲巡祭北路地方,部下涕泣諫曰;半線彰化以北民少番多,大肚、牛罵、吞宵、竹塹(新竹)諸處山川蓊鬱i水土苦惡,南崁、淡水窮年陰霧.康熙四十九年設淡水防兵,一年滿期,生還者不能至三分之一。蔡文不聽而行,中途得病而歸,不癒」。根據以上記載,縱使略微誇張,也可以明白台灣風土是如何不適於移居。

(二)克服風土障礙

世界上無論何等寒熱之地,原本都有中國人的足跡,但談到移居台灣亦頗有難色。最後靠著中國人特有的冒險和忍耐精神,冒瘴煙蠻雨,深入內地開拓,長住的結果遂克服水土不服的障礙.除了番地之外,全台各處的山陬谷僻之地均見村落,使台灣成為名符其實,適合人居的美麗之島。

第二節 台灣人的習俗

下面將台灣人的習俗,分為生活方式、宗教.迷信、超味等四方面,加以敘述。

一、生活方式

生活方式又可以分成儀容、食物、住宅三項,任何一項均以簡易為宗旨,雖說是氣候、風土所致,但也未嘗不是傳統的民族性使然。台溝人對任何事都祟尚簡易.這種習慣也表現在生活上,平常簡單明瞭、粗衣粗食,遇有儀式慶典則複雜繁重.美衣飽食,令人難以想像二者為同一民族。

(二)儀容

台灣人的服裝是中國式.男女均有上下兩件而成,上衫下褲,通常為一種顏色,但亦有穿着各種條紋花樣、刺綉服裝者。男子的禮服是先穿衫褲,上著長衫,褲腿用帶子打結,帶子尾端夾在左側下垂。女子的禮服是衫褲上穿裙。男子短髮,女子結髮,福建人和廣東人結髮的形狀與衣服的式樣多少有些差異,福建人的頭髮有龜仔頭(十五、六歲至三十四、五歲時,將頭髮梳成類似龜甲),螺髻(十二、三歲至三十歲左右,將頭髮梳成類似貝殼、螺卷)、頭髮尾(三、四歲至十二、三歲,將頭髮編結,長垂於背後),廣東人梳銀髻髮,一見便能識別。裝飾品一般有笄、耳飾、手鐲、指環等,纏足則限於福建婦女,廣東婦女全為天足。此外,用稱為烏布的黑布包裹頭髮,是廣東婦女的特徵。至於男子儀容,則兩族幾乎相同,若不聽其說話,從外表上很難辨別。

(二)食物

台灣人的日常飲食比較粗陋,上流社會姑且不論,中等階級以下的食物均極簡單,以米飯為常食,尤其南部地方的農民經常將番薯切成細絲.混雜在米中煮成粥飯為食。副食以豬肉、魚類為主。台灣人較好油膩,烹調食物時放油,而祭祀、慶典時的山珍海味,又與日常的粗食成為強烈對比。

(三)住宅

台灣的住宅有單獨式和運絡式兩種,前者單獨建築,後者則為市街的店舖等,與隔壁共通。市街地區的擔下有道路,稱為亭仔腳,供行人往來。這些市街住宅由磚石砌成,屋頂為瓦片,鄉村僻野則為竹柱茅頂,亦有稱為土角.用粘土砌成的房屋。一般住宅室內均光線陰暗,空氣不流通。

二、宗教

日據之前存在的宗教除了儒教、道教、佛教(中國式)、齋教等固有教派之外,尚有基督教和天主教(由西洋人傳道),日據時代由外傳來的則有基督教(由日本人傳道)、佛教(日本式)、神道等宗教。下面便敘述其概況.

(一)儒教

孔子祖述前代聖王的教義而成,論道德之實踐,闡明治國之要道,同時以祭祀為政務之一,十分注重。但儒教的要義多被曲解,陷於帶道教氣息的迷信.對祀奉儒家聖人的廟祠所持的態度,已完全失去儒家本來的祭祀意義,徒以祈福邀利為目的。

(二)道教

道教淵源於黃帝、老子,周未方士認為虛心養性可得道昇天,及至後漢末年,張陵自稱承受老子的秘籙,行符水禁呪之法,號召民眾,奠下迷信的根基.更加上後來佛教傅播,衍仲共教義,便成為現行道教的風貌。本島流傳的道教,偏重於符水禁呪.或以辦理喪事為務.而廟宇又以靈驗自詡,宣稱能使人賭博獲勝或消弭罪孽,也有專門祈禱的道士。

(三)佛教(中國式)

佛教源於印度的禪迦牟尼說法,經由西域,於後漢時傳入中國,盛於隋、唐,但到清朝已衰微至極。本島人原本來自福建、廣東,因此島上的寺院大多是皷山湧泉寺或怡山長慶寺等的信徒所闢建。另外亦有禪宗的門徒。

(四)齊教

這是明朝年間禪宗的變體,尊奉觀音,與一般佛教無異,但信奉者多為在家的居士,不穿法服,不剃光頭,於市井營生,外表和俗家人相同,但持身臣為嚴謹,能守戒律,其徒皆不吃肉而吃齊菇素,故稱為持齊宗.其徒俗稱食菜人。此外,門徙非常團結,往往妨礙施政,故清廷曾視為邪教,加以禁止。西來庵事件的首魁余清芳也是食菜人,利用以齋教為中心的宗教團結力量舉事。

(五)基督教和天主教(西洋人傳道)

西元一六二七年,荷蘭傳教士甘第爹士在台灣南部傳教,與此前後時間,西班牙傳教士亦來到台灣北部傳教這是基督教和天主教傳到台灣的開始。他們致力於教化土番,曾一時現出盛況,但隨着一六六一年鄭成功收復台灣而使西教絕迹。其後大約經過二百年,一八五九年左右,西班牙人再度試圖在本島傳佈天主敬.而派遺多位傳教士來台。接着在一八六五年,蘇格蘭長老教會分別派遣麥斯威爾博士、一八七一年坎貝爾博士來到台南。另外在一八七二年,加拿大長老教會也派遺馬凱博士來到台灣北部,這些人都歷盡艱辛.盡力佈道,日據時代,西洋教會以大甲溪為境,在全島各處傅教佈道。日人據台後,傳來的宗教有三種,分別是神道佛教、基督教。

(六)神道

日本神道十三派中,流傳到本島的有天理教、金光教、神習教、御嶽教和實行教等五派,其信徒起初只是來台定居的日本人,後來亦有本島人皈依。

(七)佛教(日本式)

日本佛教傳來本島,始於據台當時的從軍法師駐紮本島,全力傳教,原以本島人為主.後來隨着日本人的增加,從一八九九年開始,傾向於以日本人為主,冷落了本島人間的傳教工作。以宗派而言,包括天台、真言、日蓮、淨土真宗、禪宗等。

(八)基督敬和天主教(日本人傳道)

日本基督教和天主教流布於本島的有聖公會、日本組合基督正教會、希臘正教會的五派,就中日本基督教會擁有最古的歷史,從一八九六年開始佈道,在各地擴展教派的勢利。

三、迷信

本島人迷信的觀念頗深,除了向神佛占卜,吉凶禍福之外,也有人以法術他求。施法的人分為巫覡、術士兩種。

(一)巫顯

所有施行書符呪水等邪術的人稱為巫覡,有童乩、仙乩,均領受神佛的諭示。

(二)術士

這一類的人包括日師、地理師、算命師、相命師、卜卦師等,稱為術士,占卜吉凶禍福。以上這些迷信、法術表現在台灣人的日常生活當中,可以由此窺見台灣人的民俗心理。

四.趣味

台灣人的風俗由以上種種而點滴出現,他們的趣味亦為反映風俗的一部份,現在就看看這方面的情形。要了解台灣人在日常生活的趣味,從第一.音樂與雜念,第二,廣義的文學.第三,藝術中觀察,是最佳方法。

(一)音樂與雜念

台灣的音樂有十個種類,其中最重要的是從中國南方傳來的南管樂,

歌曲用台灣話演唱,比來自中國北方,使用官話的北管樂高尚。雜念則是流行的俗謠、情歌等,歌詞是台灣話,有用樂器伴奏的,也有清唱的。

(二)文學

台灣文學幾乎只是中國文學的零碎集合而成。然而到日據時代,台灣自被清朝統治,已經過二百餘年,若說缺乏表現風土、環境等台灣色彩的文學,似乎不太可能,但台灣居民較注重物質,很難產生優秀的文學作品。至於從大陸傳入的有(1)小說方面,喜愛水滸傳、三國志之類以歷史事蹟或人物為基礎,將現實與虛構的情節巧妙地組合的歷史小說,及以神仙、妖魔、道士、法街為骨幹,描實怪奇變幻之事的神怪小說。(2)故事、歌謠(俗謠與童謠)方面,喜愛描述物質的作品,或纏棉悱惻,露骨地表現中國民族性的作品。(3)純文學方面則完全模倣中國。

(三)藝術

日據時代,台灣人尚未創出稱得上藝術的作品,略帶工藝性質的手工藝和建築,均色彩濃重,結構繁雜,缺乏端麗、優雅、莊嚴等氣質,一味注重丹青之美,形式之複雜,表現出台灣人的鄉土趣味與氣質。

第十五章 文化運動與台灣議會 351

第一節 文化運動的端緒

日據時代,台灣的文化運動,是反抗日本統治下同化政策的一種民族運動,但在日人眼中,却成為一部份陷入錯覺的本島人;受世界思潮的剌激,在政治、民族方面產生的盲目運動。

一、台灣人的思想

在敘述文化運動為何物之前,先剖析日據時代支配台灣人的民族思想。這方面至少可分為四種。

(一)同化主義

「台灣人必須與日本人一樣」是受同化主義、內地延長主義影響的本島人所具有的思想,換言之,就是日人統治本島所要求的思想。

(二)民族自決主義

這和發生在由許多不同種族組成的,各個國家常見的民族自決主義相同,台灣人受到中國本土的民族運動鼓舞而湧出這種思想,又稱為祖國主義或大陸主義,認為中華民族應期待中華民族的繁榮,台灣人是漢族,應該生活在漢族的勢力圈內。此外,也有更激進的聲音,要求台灣成為台灣人的台灣。

(三)大亞細亞主義

在具備這種思想的人觀念中,認為世界人類最大的戰事是黃種人和白種人的戰爭,大家必須致力於促進大亞細亞的興隆,因此黃種人非大團結不可。但這純粹是一種理想,距離實現的一天非常遙遠。

(四)無主義

這是全無論見,只要自己平安無事、生活滿意即可的個人主義,這種思想在台灣各階級中佔大多數

。

二、文化運動推行

台灣的文化運動發端於一九一四年十一月二十二日,日本板坦退介伯爵為提倡台灣同化會而到達本島,因此在此對台灣同化會作個說明。

(一)台灣同化會的設立

當時台灣總督為佐久間左馬太、民政長官為內田嘉吉.警察總署為龜山理平,老邁的板垣伯爵,到達台北,舉行創會式之後,便由策士陪同巡視全島,但因有關方面監視嚴密,未能貫徹其初衷。關於板垣提倡的同化會要點。就是要求將台灣人和日本人一樣教育,使台灣人得到與日本人相同的權利與待遇,但在當時却被視為如同赤化台灣。翌年(一九一五年)二月二十六日,同化會奉命解散,無論如何,這是日後所謂文化運動的肇始。

(二)設立私立中學的計劃

據傅台灣同化會的組織.有台中富豪,日後台灣文化協會的總理林獻堂一族出資支持,林獻堂並另外計劃在台中創設私立中學,反抗台灣總督府的教育方針,此舉在一般台灣青年心目中產生良好印象,更博得東京留學生的好評。但當時總督府在台中設立第一所招收台籍子弟的中學,使林獻堂的計劃無形中被打消。不過,後面將敘述的文化協會之設立、要求設置台灣議會之請願等等,均以台中為中心,台灣中部成為這些文化運功的發源地。

(

三)六三撤廢期成同盟會的組織

林獻堂因子弟在東京留學的開係,多次前往東京,得到與台灣留學生接近的機會。一九一八年,林氏在東京招待數十名專科學校以上的留學生,請帖上提示「如何為台灣努力」一案,當作座談的資料,當時有同化論、非同化論、祖國論、大亞細亞主義等等,意見紛紜,最後對六三撤廢問題群情激昂,於是在啟發會的名下成立六三撤廢期成同盟會,以林獻堂為會長,這是本島台籍人民政治運動的開端,也是今日文化協會的先驅。

(四)高砂青年會的後援

高砂青年會是東京留學生組成的同鄉會,最初與政治運動沒有直接開系。後來歐戰爆發,民族思潮澎湃,一九一九年該會發行「台灣青年」雜誌,始具有政治的意義。日後的台灣青年會即為

高砂青年會

的後身。

◣

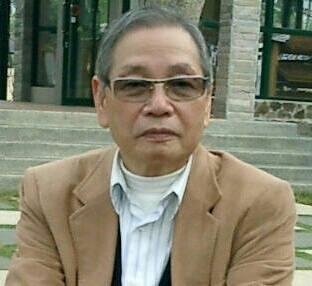

右圖

是

日本最後一位台灣總督、也是日本第十方面軍警(台灣軍)司令官陸軍大將安藤利吉◣

第二節 文化協會與台灣議會 354

前一節提到日據時代台灣的各種思潮,其中最顯著又形諸表面的便是文化協會,以設置台灣議會的請願為目標。

一、文化協會

擁有一萬名會員,以居住台灣的青年為中心,網羅東京及中國大陸留學生的文化協會,一九二一年創設於台灣,由林獻堂擔任總理。

(一)文化協會的動靜

文化協會的總部設在台中市,台北、新竹、彰化、員林等地各有分部,另外在東京發行機關雜誌台灣民報,在台北設台灣分局,發行數目約一萬份。一九二五年十月十七日在霧峯召開秋季總會時,出席者達二百人,席上林總理的演說提到;部份猜疑者認為本會企圖否認日本統治權,蓋為誣衊,而非本會方針。此等誣毀雖無關緊要,但亦吾人努力不足之故(中略)。吾人更要積極奮鬪。

其次,協理林幼春表示

:

本會的舉行皆基於人道主義,內台人協調屬於本會固有之方針(中略)。蓋文化有世界共通性,學問無國界之別,何況文化?故應互相尊重。另一方面,被視為該會旁支的東京台灣青年會秋季大會,於十月二十五日在神田中國青年會館舉行,與會者大約四、五百人,當時林春木的會務報告中提到,今夏派遣會員於台灣各地舉行文化演講,頗見盛況,希望繼續此種活動。

石鍚勳則表示:

抽象言論缺乏效果,非講求具體的善後政策不可。

在熱烈辯論後,舉行示威遊行。

(二)文化協會的使命

「認為本會企圖否認日本統治權,蓋為誣衊」,這是林總理的言論,但日本人視文化協會為日本統治的暗礁,一部份會員以設置台灣議會的請願等行動,表示對總督政治的不滿。

(三)公益會的對立

含有與文化協會對抗意味的公益會,一九二三年八月在台北召開,但後來名存實亡。

二、台灣議會設置請願

要求設置台灣議會的請願是民族自決的象徵,文化協會的目標亦見於此一行動。

(一)台灣議會設置請願的主旨

當時的請願主旨如下:

「參酌台灣的特殊情況,鑑於世界時潮,體察民心趨向,特要求開設台灣議會」。

(二)日人的見解

在日人眼中,台灣議會設置請願是一大謬誤,他們舉出種種理論加以批判,認為台灣是海中孤島,面積狹小,不可能單獨側身於競爭激烈的世界列強之林,所謂民族自決純屬空想。但日人的批判,是阻止不了民間渴求獨立的思潮的。

跋

作者在本書的編纂期間,是從上古的考古學研究開始着手,自己又親身參與東勢地方的石器、土器等的挖掘工作,並時刻追粽其確實性。此外,又博覽中外圖書,努力蒐集相關的正確資料,逐節逐項的整理敘述,以簡明平易為宗旨,期能更明確地與事實相關連。稿成之後,更去繁除簡,刪除駁雜之處,以免珍貴史料散落各處。因此,期望本書能得到先進後學者的賜教與指正,使本書能獲得最大的成就,也使本書所負的使命得以全部表現出來,是作者所致扮。

願

台灣史全冊登載完成

,

期盼台灣青年

,

能

夠深入去研究

,

為了台灣未來

,必須

要靠台灣的青年們繼續努力

,

建立咱海島的國家

?

今天,將日本人出著的台灣史搬上

網

路,我經過長時間的努力編纂,「 堅忍不移」,

終於完成全書上線

的心願

,

為了台灣

未來

,希望能

喚

醒咱台灣的青年

,應該為台灣建國而努力,

如今能在網路全域流通

,

我

感覺到非常欣慰

,

並且期盼能深耕

咱

台灣青年的意志

,

會更愛台灣是我的

願

望

,

爾今已全貌上網歡迎指導

,如果有遺漏的字句,敬請多多指教,

並且

感謝您們鼎力的支持及愛護

,

願台灣史能達成使命

並且有所建樹。

◣

致理本書應列入學校的教科書

◥

台灣史讀後記

2005/06/15

瀏覽指數: